Capítulo XV

El sendero del lobo – Primera parte

Madre. Má. Mami. Mamá. Muy pocas veces se tiene la oportunidad de encontrar una palabra, cuatro letras, dos de ellas repetidas, que encarne con tal profundidad y contundencia lo más puro, lo más bueno y lo más entrañable de entre todos los sentimientos que pueda experimentar y evocar cualquier ser humano que haya crecido en un ambiente mínimamente funcional. No es el caso de Santiago. No lo es en absoluto, pese a que en un inicio fue un niño feliz, amado, protegido, a salvo.

Nadie habría podido predecir la ironía en el significado de la primera palabra que aprendería a decir el mozuelo próximo a llegar a su primer año de vida. No fue “mamá” lo que salió de sus cándidos labios, llenos esperanza. Por el contrario, fue “caca” lo primero que pronunció. El viejo coronel y su hijo se partieron de risa cuando sucedió. Ambos se pavonearon no solo de que el último descendiente de su familia haya llegado al mundo un mes antes de lo previsto, listo para quemar etapas, listo para lanzarse a la aventura antes que el resto de sus contemporáneos. Para el padre y el abuelo, el término escatológico no solo traía un contexto cómico, sino también la creencia de que el pequeño desde muy temprano sabía lo que quería, y si lo que quería en el momento preciso en que pudo vocalizar por primera vez era que le limpien el culo, pues ellos lo celebraban como habrían celebrado los ingleses en Wembley mientras Paul Gascoigne le anotaba a Alemania. No ocurrió así con Catalina Montenegro, su madre. Tali, como todos le llamaban de cariño, sintió una profunda decepción mientras su retoño repetía una y otra vez ese par de sílabas. Habiendo reconocido en la intimidad del amamantamiento una mirada, una expresión propia de quien fuera su padre en la de su hijo, sintió el ser privada de escuchar su nombre en los labios de su pequeño, como el arrebato de la justa recompensa que sentía merecer dado el amor inconmesurable que profesaba por éste. A su vez, no le confortaba en lo absoluto el observar a su esposo y suegro convulsionar de risa mientras celebraban el acontecimiento. Perder la oportunidad de escuchar su nombre en las primeras palabras de su nene no le rompió el corazón pero si le dejó una pequeña grieta dentro de él, invisible pero dolorosa.

Santiago, por su parte, habría querido tener recuerdos de la época, no por su madre, la cual dejaría de importarle eventualmente, sino por tener una imagen de su padre y abuelo -versiones envejecidas de sí mismo- en un momento de absoluta alegría y felicidad, un momento que el coronel si podría recordar, y que frecuentemente le sumiría con sigilo en la melancolía y la soledad, sentimientos que lograría apaciguar envenenándose con cigarrillos cada vez que le acometiese el recuerdo. Y a su vez, llegó a la conclusión de que ese momento no debió suceder jamás, que fue una especie de conjuro, de maldición, de profecía que vaticinó sobre sí mismo al escoger esa palabra: caca, sinónimo de excremento, de mierda, de deposición, de excreción y secreción. Porque eso fue precisamente lo que la vida le hizo sentir a partir del preciso momento en que su padre expiraba por última vez, mientras en su mente se iba desvaneciendo la imagen de sí mismo y su familia a la vez que sus ojos dejaban escapar un último reflejo de luz y de vida, perdiendo su color, su esencia y en definitiva su existencia.

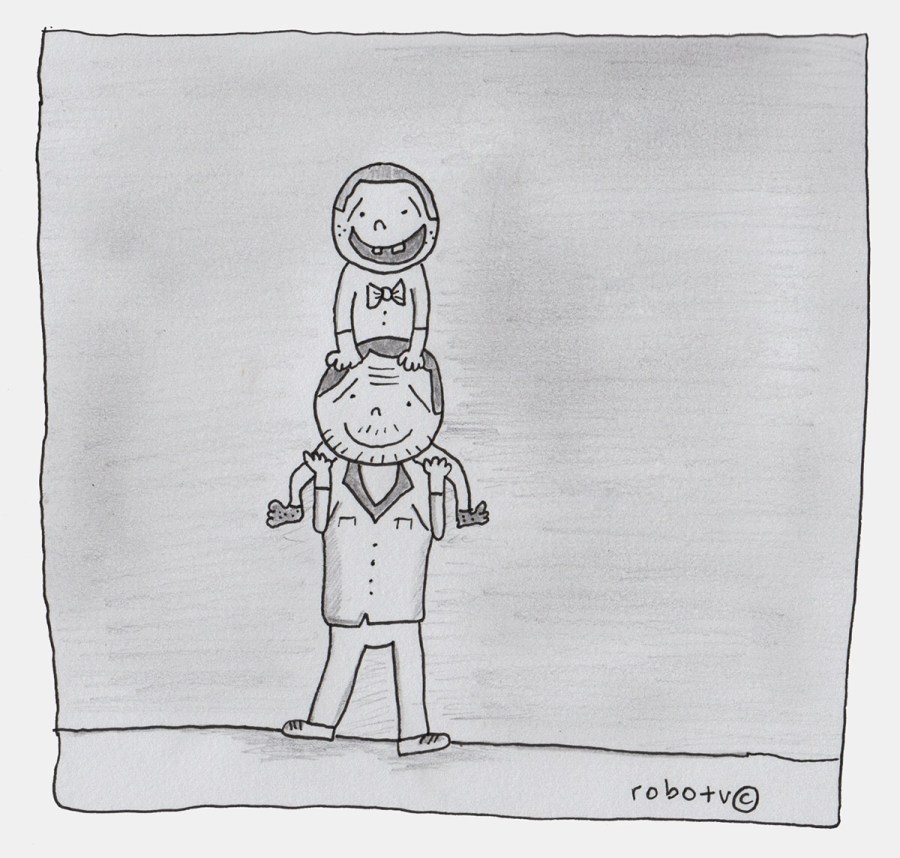

Hay quienes llegan a este mundo con la dicha de vivir bien, otros no la tienen tan fácil y luchan para vencer a sus carencias y salir adelante. Después está el grupo de aquellos desdichados que nacen con el viento en contra, remando río arriba para tratar de salir adelante. Y dentro de este último grupo existe un selecto club que logra sobrevivir, recomponerse y desafiar a su destino. Felizmente para Santiago, los Riera eran recios, resilientes y rebeldes ante sus propias adversidades. Quedando solo dos de ellos, tenía en el viejo coronel la fortaleza de un roble en cuya sombra guarecerse de cualquier temporal y la sabiduría de un lobo, acostumbrado a vivir bajo entornos hostiles y de carencia. Curiosamente el mismo se ganaría el apodo y la fama que le harían compañía más adelante.

Nunca se podrá saber la dimensión exacta del impacto que la prematura pérdida de Santiago Riera padre tuvo en los pensamientos, reflexiones y la psiquis de su esposa y madre de su único hijo. Lo cierto es que el primer efecto no fue otro que una completa devastación, seguida de una corta etapa de rechazo para así pasar al limbo de la resignación y la dicotomía entre la aceptación y abatimiento ante la nueva realidad. El viejo hizo lo posible y hasta lo imposible para tratar de sacarla del precipicio a cuyo umbral parecía acercarse conforme pasaban los días. El pequeño Santiago, quien apenas podía entender el real significado de la partida de su padre, se mantenía en un estado de contemplación y asombro, experimentando antes de tiempo la sensación de impotencia que podía palpar, saborear y descubrir con mayor claridad y nitidez cada vez que posaba su mirada en su atormentada madre, quien mostraba una actitud inexpresiva e indiferente hacia su pequeño vástago. Probablemente mucho tenía que ver con ello las facciones del pequeño Santiago, que desde corta edad se vislumbraba como una copia fiel e idéntica de su padre. Entonces, al igual que su abuelo, la preocupación por el estado de su madre hizo a un costado el dolor por la pérdida, forjando así el carácter protector que exhibirá a lo largo de su vida. Lo prioritario en esos momentos era recuperar y restablecer a su madre, pese a no tener ninguna idea de cómo hacerlo.

Sus padres se conocieron cuando ambos estaban terminando sus estudios secundarios. El flechazo fue inmediato, certero e inequívoco. Ambos parecían predestinados a estar siempre juntos, caminando tomados de la mano, mirando hacia un horizonte común. Algo que había fortalecido desde un principio la empatía y complicidad entre ellos eran sus cortos vínculos familiares. Un embarazo ectópico había cegado la vida de la esposa del coronel Riera pocos meses después de recibir la feliz noticia de una familia más grande. Tanto Santiago, su padre y abuelo fueron hijos únicos, y los vínculos familiares del viejo coronel, ya lejanos de por sí, desaparecieron con la distancia y la indiferencia. El caso de su madre fue algo distinto: la tercera hija que llegó sin pensar, quince y diecisiete años después de sus hermanos mayores, a muy temprana edad tuvo que resignarse a aceptar el destino de todos los hijos, el de enterrar a sus padres con dos años de diferencia mientras se encontraba cursando estudios primarios. Primero fue su padre gracias a un infarto fulminante y después su madre -de pena dirían muchos- quienes partieron hacia lo desconocido, dejando a la pequeña al cuidado de sus dos hermanos mayores. Para cuando ya se encontraba de novia con Santiago padre, Hugo, el hermano mayor, consiguió una oportunidad laboral en Austria y partió en busca de un mejor porvenir. Dos años después, luego de que a base de tesón y sacrificio consiguiera establecerse en tierras europeas, consiguió un lugar para su hermano Álvaro. Es así que Tali tomó la decisión de contraer nupcias y en acuerdo con sus hermanos, vender la casona familiar y dividir lo obtenido en tres partes iguales. Álvaro fue quien la acompañó feliz y orgulloso rumbo al altar, contento por ver feliz a su hermana casándose con el amor de su vida, pero también nostálgico y conmovido por echar en falta a Hugo y sus padres. Tres meses después de contraer nupcias, partió rumbo al primer mundo, en busca de su hermano mayor y una vida mejor, tranquilo por dejar en buenas manos a Catalina que para entonces ya se hallaba instalada en casa de los Riera, para total felicidad del viejo, que encontró en ella a la hija que nunca tuvo. Tres años después, llegaría a este mundo el pequeño Santiago, y más tarde, el desenlace cortesía de la fatalidad.

Entonces dicen por ahí que la distancia es el olvido, como la canción de Luis Miguel, y con el paso del tiempo las comunicaciones con sus hermanos, carentes de contenido epistolar y mayormente telefónicas se hicieron cada vez más esporádicas, cada vez más infrecuentes. Y como un reloj malogrado que solo da bien la hora dos veces al día, el contacto se redujo a dos veces al año, por Navidad y en su cumpleaños, tal es así que ambos se enteraron de la prematura pérdida de su cuñado mucho tiempo después, cuando la propia Catalina decidiera rendirse y abandonarlo todo.

Perder a su esposo fue la desolación absoluta para Tali. El carácter jovial, alegre y compasivo que le caracterizaba sufrió lo que una rosa puesta en el inclemente frío de la tundra septentrional, sobre la cual un frente frío impactando contra otro sistema de baja presión generó la tormenta que le borrará de la faz de la tierra, lejos del punto de retorno. Conforme avanzaban las etapas del luto, se incrementaba la indiferencia hacia su hijo, quien, pese a su corta edad, podía entender el dolor que la aquejaba. El coronel, que no tenía un pelo de tonto, optó primero por tratar de apoyarla y guiarla en el proceso de consuelo y recuperación, ignorando él mismo su propio dolor y sus propias necesidades de desahogo. En lo único que pensaba era en ser fuerte por su nuera y su nieto, sobreponiéndose a la tragedia de ver cómo era cegada la vida de su único vástago, perdiendo la mitad de su propio ser, disminuido tanto tiempo atrás por culpa de un maldito coágulo en la sangre. Sin embargo, la actitud de Tali, cortante en la amplitud de la cortesía mutó después en el silencio absoluto, por momentos agresivo en su mirada. El viejo no tuvo otro remedio que dejarla vivir el duelo a su manera, y concentrarse en el bienestar de su nieto, por el momento el último de los Riera.

Meses después, le causó una total extrañeza cuando con una actitud sospechosa por lo afable y casual, una recuperada Catalina le hizo saber que necesitaba distraerse, por lo que había decidido partir por un breve tiempo -un mes a lo mucho le prometió- a Europa, a visitar a sus hermanos en Austria. Con una decidida convicción alegó que Santiago era aún muy pequeño para realizar el viaje y que, siendo un invierno crudo el que se vivía al otro lado del charco, lo mejor era que el pequeño se quedase. Todo fue más sospechoso aun cuando, poco antes de partir, le entregase al viejo una carta notarial otorgándole la tutela absoluta sobre su nieto, además de un certificado de depósito bancario a nombre del pequeño, cuenta que según ella, había sido aperturada al poco tiempo de su nacimiento, pero que sospechosamente había sido renovado recientemente.

- Tali, ¿Estas segura que este viaje es lo mejor que puedes hacer en estos momentos?

- Necesito hacerlo. No puedo seguir así. Necesito salir de aquí antes de perder la razón.

El día que se despidieron, le dirigió una mirada extraña e indescifrable al pequeño, y esquivó los ojos inquisitivos del viejo, que lloraba por dentro al darse cuenta que la bella flor que había alcanzado la plenitud el día de su matrimonio ya no existía más. Tenía el alma marchita, decadente, perdida, irrecuperable. El coronel no volvió a verla jamás.

Consciente del desafío que suponía criar a un pequeño que necesitaba el amor filial en lugar de un abuelo bonachón, y con su propio reloj biológico en contra, el viejo coronel tomó la decisión de asegurarse de que, una vez ido, no le faltase nada a su nieto. Gracias a su condición de militar tuvo la suerte de conservar las tierras que su familia poseía en el norte del país, salvándolas de la expropiación liderada por el gobierno militar del asno Velásquez, como lo llamaba con absoluto desprecio, por haber jodido al país peor que los vecinos del sur en la gran guerra del siglo pasado. Se aseguró entonces de vender su latifundio al mejor precio posible y depositar lo obtenido en una cuenta fideicomiso a nombre de Santiago Riera Montenegro. Por cuestiones estratégicas decidió por otro lado conservar una serie de locales comerciales que pasaron a ser administrados por la misma compañía fiduciaria. El monto acumulado de la fortuna, los intereses generados y los ingresos por el alquiler de sus bienes raíces, además de su propia pensión de jubilación les permitieron vivir muy bien. El viejo era una mezcla de lobo y zorro, resistente como el primero y astuto como el segundo, con la venta de otras propiedades invirtió en oro -lingotes de oro para ser precisos- los cuales fueron depositados en el Banco Interamericano, el más sólido del país. Conocedor de que una vez ido no le faltaría nada al pequeño, y esperanzado en poder verlo crecer hasta verlo convertido en un hombre y quizá hasta en esposo y padre, sus preocupaciones se dirigieron a proveerle de la mejor educación posible, y para ello escogió el colegio San Francisco Xavier, administrado por la congregación jesuita y donde el antiguo capellán de su regimiento fungía de tutor.

Interrogado una y otra vez por el destino de su madre, el viejo procuraba contestar en el tono más confortante posible que se encontraba en Europa con sus tíos en un lugar inaccesible, seguramente buscando los medios para regresar a por él. Si bien es cierto su poder de convicción parecía hacer efecto, pronto se dio cuenta también del creciente escepticismo en el pequeño. Una mañana de invierno, mientras caminaba junto a él de la mano para llevarlo al colegio, se sorprendió al ver que el pequeño se detenía de improvisto para apartar a los caracoles que cruzaban por las veredas viajando entre jardines, con el único propósito de evitar que sean pisoteados por los inclementes transeúntes. La felicidad le regaló una sonrisa al reconocer en él el carácter compasivo de Tali. Decidió entonces aprovechar el descubrimiento para provocar una revolución en el desarrollo del pequeño. Esa tarde, Santiago nieto se emocionó a más no poder al encontrar sobre su cama, envuelto en un paquete colorido, la colección completa de veinticuatro tomos de la obra “Vida íntima de los animales” de la editorial Auriga Ciencia. Su padre habría estado orgulloso de ver que la felicidad que rebozaba en el semblante de Santiago era inmensamente superior, luminosa, que la que manifestaba cuando recibía de regalo algún juguete. “Nuestro nieto tiene que ser grande y me encargaré de que así sea” le rezó esa noche el coronel a su esposa, como lo hacía todas las noches desde que se separaron.

La alegría del descubrimiento, al observar las mil y un ilustraciones de animales de todo tipo, región, clima y edad geológica pronto se vio menguada por el hecho de que aún no sabía leer, por lo que en un acto de rebeldía le pidió al viejo quemar etapas y aprender a leer con suficiencia antes de siquiera cumplir los seis años. Obviamente, el viejo asintió y lo primero que hizo fue cerciorarse de que al día siguiente, de regreso del jardín, el pequeño encontrase instalada en una pared de su dormitorio una flamante pizarra de color verde con tizas de muchos colores, prestos a iniciar la primera lección.

De lo que más se preocupó el viejo, además de la educación del pequeño, fue de formarlo en valores, sus valores, forjados en la disciplina de la vida militar. El desafío era mayúsculo, toda vez que el carácter indómito y desafiante del pequeño parecía vislumbrarse con mayor claridad a medida que pasaba el tiempo, y ello podría traer problemas con total seguridad a un alma incompleta, carente de amor paternal, puesto que un abuelo es solo eso, un abuelo. La ventaja era que el coronel era un abuelo de la putamadre.

Al llegar a los seis años, el viejo ya le permitía ir a corretear con otros niños en el parque situado a pocos metros de la casona en que vivían, sin importar que llegase después a casa lleno de mugre en sus brazos y piernas, además de una que otra herida producto del fulbito tosco e incipiente que empezaba a practicar con los otros niños de su edad. Pronto el pequeño probó ser más hábil que el promedio y ello le trajo uno que otro golpe de más, cortesía de la piconería que no podía faltar entre los niños. En una ocasión, el pequeño se las ingenió para pasarle la pelota entre las piernas a Eduardito Názar, quien aprovechando su mayor corpulencia le derribó por detrás, haciéndolo caer pesadamente sobre el cemento. Cuando Santiago se incorporó molesto, para reclamarle por la falta, recibió por respuesta un golpe en la mejilla, haciéndolo caer de nuevo. Nuevamente intentó responder, pero esta vez una patada en las piernas lo mantuvo en el suelo, incapaz de reaccionar por el dolor, las lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese momento apareció el viejo, que cogió al pequeño abusador del hombro a la vez que le decía al oído, con una voz fría: “Si te gusta ser abusivo, que te parece si te hago yo lo mismo, y luego a tu papi también cuando vayas a contarle. ¿Te encantaría ver eso, no?” El padre de Eduardo Názar, de haberse enterado, con total seguridad le habría hecho un obsequio al viejo, puesto que desde ese día su hijo no volvió a comportarse abusivamente con nadie, nunca más.

- Párate hijito, ya no llores. Ya pasó –le dijo cariñosamente mientras le ayudaba a incorporarse- ¿Te duele mucho?

- No, abue. No me duele nada –le respondió, sollozando.

- ¿Entonces qué pasa?

- Es que me da cólera, abue.

- ¿Qué te da cólera, que te pegara?

- No, que no se la pude devolver.

- Es evidente que no podías hacerlo. Ese niño es más grande que tú, y también es mayor que tú. Es más fuerte que tú. Pero ello no significa que vaya a ser así siempre. En algún momento tú también vas a ser más grande y fuerte que otros, pero ello no quiere decir que vayas a hacerles lo mismo que te hicieron a ti, ¿está claro? Tu papi jamás habría querido que te vuelvas un abusivo, un matón, un pelafustán. Tú eres especial, eres inteligente y mejor que muchos. Y siempre debes demostrarlo dando el ejemplo, ¿ya?

- Está bien abuelito. Así lo voy a hacer. Te lo prometo.

- Muy bien, pero antes debo decirte también que no debes permitir nunca que te humillen. Si estás en capacidad de defenderte hazlo, pero siempre se más inteligente. A veces las palabras son suficientes. Pero nunca, nunca te dejes pisotear por nadie. Tú eres un Riera, como tu padre y como yo. Y nosotros no nos dejamos abusar ni imponer nada a la fuerza, absolutamente por nadie.

- Está bien abue.

Hubo un día, sin embargo, que las cosas no salieron nada bien. Era la hora del recreo de media mañana en el colegio, mientras se encontraba en segundo de primaria, cuando un tropezón ocasionó que su lonchera se vaya al suelo, echando todo a perder. Se había quedado con hambre, y en ese preciso momento, para su mala suerte, se cruzó con el gordo Laines, famoso además de por su cuerpo adiposo y voz chillona, por las hamburguesas que su madre le preparaba para el recreo, auténticas obras maestras de la ingeniería culinaria, angus antes de las angus, cuando la carne se llamaba carne. Santiago, hipnotizado por el aroma y el brillo que desprendía el sandwich, se le acercó y le pidió escuetamente:

- Hola Roberto, ¿me invitas un poquito?

- ¡No quiero! -respondió indignado el gordito- Si quieres comerte una hamburguesa, anda pídele a tu mamá que te prepare una.

Nunca fue la intención de Roberto provocar lo que ocurrió a continuación. Simplemente le encantaba comer, y sabiendo lo deliciosas que eran esas hamburguesas, -tan legendarias que en el colegio los chicos se disputaban al gordo para formar los grupos de tarea, con la subreptiva intención de poder comerlas en su casa, invitadas por su generosa madre- la virtud de compartirlas estaba desechada de antemano. Sus palabras tuvieron un efecto volátil en la mente de Santiago, que se sintió algo que no había sentido jamás: el desamparo, asociando el hambre que tenía a la ausencia y abandono de su madre. Inédita hasta entonces en su léxico, la palabra abandono cobró real significado para él. Las palabras se sintieron como un frío puñal, que le perforaba el corazón de manera figurativa, experimentando por vez primera un dolor en el pecho, real, palpable: de allí proviene el término romper el corazón, concluyó mucho tiempo después, al recordar lo sucedido. La reacción en cadena fue imparable: la sangre empezó a hervirle, la piel erizada, los ojos inyectados en rojo, los brazos temblando y el puño cerrado, que fue directo a parar al rostro del pobre gordo Laines, la hamburguesa volando por los aires hasta caer desecha a un costado, donde a su vez fue a parar su comensal, envuelto en lágrimas tanto por el dolor del golpe como por saber que ya no podrá terminarse la merienda. Santiago lo miraba amenazante, esperando que se reponga y defienda para así hacerle más daño, cosa que no ocurrió felizmente. Segundos después, cuando la cordura pareció regresar hacia él, en silencio se dio la vuelta, y caminó hacia el salón, cogió su mochila, guardó sus cosas y se dirigió a la parte posterior del colegio, donde los sacerdotes criaban animales, para trepar el muro con la ayuda de unas cajas que allí se apilaban y escapar sin saber bien a donde. Faltaban todavía un par de horas para la hora de salida así que decidió caminar sin rumbo conocido, molesto, mirando la sombra que dibujaba su figura en la caliente acera de mediodía. Era una sombra robusta, agresiva, con ambos puños cerrados y un caminar firme, acelerado. Era la sombra de un hombre que salía proyectada del su cuerpo de niño, y más que un hombre, esa sombra parecía ser la de algo más.

Cuando llegó a casa, su abuelo no se encontraba. Había recibido una llamada del Padre Torres, su antiguo capellán, informándole lo acontecido y había salido presuroso con dirección al colegio. Una vez se cercioró de estar solo, se dirigió raudo al baño y rompió a llorar desconsolado, llamando una y otra vez a su mamá Tali, pidiéndole que recapacite, donde quiera que esté, y que vuelva de una vez por todas a su lado, y que le prepare cualquier cosa, cualquier bocadillo prometiendo comérselo sin chistar, así le haya salido feo. Sintió un fuerte dolor al costado izquierdo del plexo y al verse en el espejo no pudo reconocerse. Tenía frente a sus ojos a un niño con la mirada de un hombre, carente de inocencia y sobretodo de luz en sus pupilas, su expresión opaca, sin brillo, sin alegría. No se había dado cuenta en ese momento, pero a través de esa herida, infligida inocentemente por las palabras del gordo Laines, un hálito de oscuridad se instaló en lo más recóndito de su alma, esperando en silencio manifestar su dualidad, con la ira como combustible y catalizador ante las palabras correctas, ante la provocación exacta, ante la frustración de sentirse por primera vez abandonado, por primera vez conocedor del término tan doloroso que ahora le definía: la orfandad. Santiago se había convertido en un lobo estepario, y en el fondo de su ser, estaba plenamente consciente de ello.

Horas después, el viejo se sentó a conversar con él en su habitación, escuetamente informado de lo ocurrido aunque ignorando por completo la real dimensión del daño recibido. Santiago, que estaba sumido en la melancolía, sostenía el único retrato que existía de él junto a sus padres, a los pocos meses de nacer, cuando todo aún era posible. Lloraba en silencio, las lágrimas cayéndole como cae el rocío por las ventanas en una mañana de primavera. El abuelo, dándose cuenta que prolongar la mentira con evasivas solo le haría más daño, tomó todo el aplomo que pudo para no quebrarse él mismo y musitó con la voz más cálida que pudo:

- Hijito, no he podido comunicarme con tu madre últimamente. Parece que no va a poder regresar por ahora, así que tratemos de ser fuertes y hacernos la idea de que estará lejos al menos por un tiempo.

- Pero no es justo, abuelo. Dime que hice mal, en que me porté mal, por qué Diosito me castigó así, ¡Por qué mis papás me han dejado!

- No es tu culpa hijito. No sé si sea la voluntad de Dios, pero es la vida la que ha decidido de esa manera, o quizá si fue Dios, que sabía que tu papi era tan bueno, que se lo quiso traer rapidito a su costado y ahora es un ángel que nos cuida a todos.

- ¿Tú crees? ¿Crees que mi papi este ahorita con nosotros cuidándonos?

- Hijito, tu papi estará contigo siempre, protegiéndote de todo mal. Y por eso debes siempre portarte bien, para que esté contento de lo bueno que es su hijo. Tu padre es tu ángel de la guarda ahora, y velará por ti para siempre. Pero también debes ser bueno y mejor cada vez, para que esté contento y se sienta orgulloso de ti.

- ¿Y tú crees que si le pido lo suficiente, podrá hacer que la mamá Tali vuelva?

- Yo creo que sí, hijito. Pero así como tú, tu mamá Tali necesita también de tiempo para poder sanar, porque estaba con tu papi desde que eran unos niños, tal como tú lo eres ahora. Y no todos pueden sanar sus heridas tan rápido como nosotros, que somos muy fuertes, ¡que somos como Tarzán!

Por un momento se iluminó el rostro del pequeño, del color de la esperanza. Se le partió el corazón al viejo al tener que mentir así. Entendió que el proceso de recuperación y adaptación sería largo, y en ese momento le pareció bastante cruel decirle a su atormentado nieto que desconocía del paradero de Catalina, que una semana después de su partida logró comunicarse con Hugo y Álvaro, quienes desconocían lo sucedido, y que al ir a la compañía aérea que trasladaría a Catalina a la capital donde tendría que abordar el vuelo que la llevaría lejos, le habían informado que nunca se subió al avión, que no se sabía de su paradero, y que la única esperanza que tenía es que se hallaba bien, y que había decidido alejarse de todo y de todos por un tiempo, aunque en el fondo el viejo sentía que lo peor había pasado, y que la esperanza, como suele suceder siempre, termina convirtiéndose en el sostén de la mentira.